今日は、「サイト名」を決めましょう!

いまお読みいただいているサイトの名前は「HERO Biz」です。

私が運営していたマッチングサイトの名前は「残業代バンク」です。

このようにサイトには名前があります。マッチングビジネスを始めようとしているあなたも、自分のサイトの名前を考えたことがあるのではないでしょうか。

さて、サイト名を決める際、次のような考え方をする人がいます。

- 「未払い残業代の請求」に関連したサイトだから、英語に翻訳して「Claim for Overtime Payment」にしよう。

- 残業はフランス語で prolongation だから「prolongation」にしよう。

- 「未払い残業代の請求」に関連したサイトだけど、ヒマワリが好きだから「ヒマワリ畑」にしよう。

- 自分のサイトだから「俺のサイト」にしよう。

……気持ちはわかります。私にもこれらのような考え方をしていた時期がありましたから。

21歳の頃に起ち上げた服飾系のマッチングサイトは「フラミンゴ」とかなんとか、そういうサイト名でした。

漫画ONE PIECEのドフラミンゴが登場した頃でこれを拝借したと記憶しています。

しかも、URLは「http://www.dawnraid.tv ※現在は閉鎖」でした。

トップレベルドメインが「.tv」であることはさておきも、せめて「http://www.flamingo.tv」にすべきでしたでしょう。

……「サイトの内容」と「サイト名」にも、「サイト名」と「URL(ドメイン)」にもまったく関連がなく、ここまでくるともう、わけがわかりません。

サイト名の決め方(付け方)にも、いくつかのコツがあります。これを無視すれば、あなたは集客の観点から損をしてしまうかもしれません。

あなたが生みの苦しみを味わいながら発見した、あなただけのマッチングビジネス、最良の名前を付けてあげましょう。

サイト名(商品名)によって、見込み客が増え、売上がアップするケースがあります。9つのポイントを参考に集客できるサイト名を決めよう!

このページの目次

1.なぜ、サイト名は重要なのか?

サイト名の決め方(付け方)を解説する前に、なぜ、サイト名が重要なのか?をお話します。きっと、真剣になってもらえるでしょう。

1-1.イメージが変わり、売上がアップするから

「サイト名=商品名」と言えますが、商品を改名したことによって売上がアップした事例を見てみましょう。

次の3点にも着目します。

- インパクトが強いか?記憶に残るか?

- 商品の内容をイメージしやすいか?

- 興味が湧くか?利用したいと思うか?

事例1:「フレッシュライフ」から「通勤快足」に改名

紳士用抗菌防臭靴下(株式会社レナウン)

1981年発売、1987年改名。売上が1億円から13億円にアップ。改名2年後には45億に。

インパクトが強いか?記憶に残るか?

「通勤快足」に改名したことによってインパクトは強くなりました。通勤快速と掛けられているため記憶にも残りやすいです。

商品の内容をイメージしやすいか?

「通勤中の足を快くする」商品なのだろうとイメージしやすくなりました。

「フレッシュライフ」は、生鮮食品店をイメージしてしまいそうです(スーパーマーケット「ライフ」のイメージが定着しているからかもしれませんが、フレッシュだけでも新鮮野菜をイメージしてしまうのは私だけではないはず)。

他のジャンルや商品をイメージさせてしまうような言葉はつかうべきではありません。

興味が湧くか?利用したいと思うか?

足のムレや匂いはサラリーマンの大敵です。特に私のような中年男性の心をわしづかみにし、是が非でも利用してみたいという興味が湧きます。

事例2:「モイスチャーティッシュ」から「鼻セレブ」に改名

ティッシュペーパー(王子ネピア株式会社)

1996年発売、2004年改名。売上が前年比30%アップ。最終的には4倍に。

インパクトが強いか?記憶に残るか?

「鼻セレブ」に改名したことによってインパクトは強烈になりました。1度聞いたら忘れることはできません。

商品の内容をイメージしやすいか?

「モイスチャーティッシュ」の方が商品の内容をイメージしやすかったと言えるかもしれません(ティッシュというキーワードがそのまま入っていますし)。

興味が湧くか?利用したいと思うか?

私は、改名後のテレビコマーシャルをリアルタイムで見ていた世代ですが、「え、どんな使い心地なの?!」と利用してみたい衝動にかられたことをよく覚えています。

また、セレブという表現を用いることで、「ちょっと高いなぁ……でも、セレブだから仕方ないか」という妙なすり込みまでされてしまうという秀逸なネーミングと言えます。

事例3:「缶入り煎茶」から「お~いお茶」に改名

緑茶飲料(株式会社伊藤園)

1985年発売、1989年改名。売上が前年比2倍の40億に。

インパクトが強いか?記憶に残るか?

インパクトは強いです。但し、これまでの事例とは方向性が異なります。

「お~い、お茶って……なに?なんで呼んでるの?」という違和感すら覚え、忘れることはできません。

※伊藤園の公式サイトによれば、1970年代に「お~いお茶」と呼びかけるコマーシャルを放映したところ好評だったため、商品も改名したとのことです。

商品の内容をイメージしやすいか?

「缶入り煎茶」の難点は、煎茶という漢字が難しいということです。読めない人もいるでしょうし、それが緑茶のことであることを知らない人もいるでしょう。事実、伊藤園にも「煎茶の読み方がわかりません」という問い合わせがあり、これを受けて大学生を対象に「日本茶のことをなんと呼びますか?」とアンケート調査をしたところ、1位は緑茶、2位は日本茶、3位はグリーンティー、4位が煎茶という結果だったそうです。

お茶というキーワードを含めた商品名にすることによって、2つの問題を一気に解決しました。

読みにくい言葉や、一般的ではない言葉はつかうべきではありません。

興味が湧くか?利用したいと思うか?

興味も湧きますし、利用したい(飲んでみたい)と思いますが、なによりも親近感が湧きます。「缶入り煎茶」は商品の説明に過ぎず、それ以上にもそれ以下にもなりません。

事例4:「WEST」から「BOSS」に改名

コーヒー飲料(サントリーホールディングス株式会社)

1987年発売、1992年改名。売上の変動はわかりませんが、その人気は皆さんもご存知の通りです。

インパクトが強いか?記憶に残るか?

これも強烈なインパクトがありますね。

商品の内容をイメージしやすいか?

「WEST」にせよ、「BOSS」にせよ、商品の内容をイメージしやすいとは言えません。

興味が湧くか?利用したいと思うか?

テレビコマーシャルに矢沢永吉さんを起用したということも助けていますが、「コーヒー界のBOSS(ボス)ってどんな味?」「ボスが飲むコーヒーってどんな味?」と利用したい(飲んでみたい)興味が湧きます。

事例5:「東京環状線(愛称:ゆめもぐら)」から「都営大江戸線」に改名

地下鉄(東京都)

2000年開通。開通前に第1候補から別の候補に改名。

当時の東京都知事である石原慎太郎さんが「寝てても何回まわっても同じ所に戻ってくるのを環状線って言うんだよ」などの難色を示し(事実、都営大江戸線は環状ではない)、また、「大江戸線なんてのがいいと思う」と発言したため(大江戸線も候補として挙がっていた)、正に鶴の一声で「都営大江戸線」に改名(変更)されました。

開通前に改名されたため、前後の売上比較などはできませんが、環状ではない路線に環状線というキーワードを含めるべきではないと私も思います。

誤解を与えてしまう(虚偽と捉えられてしまう)ような言葉はつかうべきではありません。

1-2.SEOとUXOが変わり、見込み客が増えるから

サイト名は、「SEO」と「UXO」の両方に影響します。

SEOが変わる

SEOとは、言わずもがな、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)のことです。

検索エンジンで上位表示されるために、サイト構成、キーワード出現数(率)、記事数(質)、被リンク数(質)などを意識した取り組みです。

クローラーに、どんなサイトであるかを伝えやすくなる

クローラーとは、サイトの内容を収集するプログラムのことです。インターネット上にあるリンクからリンクを移動することによって自動的にサイトを検出しています。

いくつかのクローラーが存在しますが、日本の検索エンジンのシェアは9割をGoogleが占めているため、Googleのクローラー「Googlebot」のことだけを気にしておけば問題ありません。

Googleの検索結果に表示される情報はすべて、この「Googlebot」が収集したものです(だから、クローラーが巡回してくるまでは新規投稿や更新箇所が検索結果に反映されないのです)。

さて、ではクローラーはどんな情報を収集しているのか?また、なにをもって上位表示させるかどうかの判断をしているのか?

……残念ながら、これは誰ににもわかりません(もちろん、Googlebotを開発している人らは知っているでしょうが)。

しかし、「記事を上位表示させたいなら、タイトルにキーワードを含めましょう」という話を見聞きしたことがありますよね?

理由はいくつかありますが、クローラーに「この記事は○○(含めたキーワード)に関連する記事ですよ」と伝えやすくなるからです。すると、クローラーが「○○というキーワードが検索されたときに上位表示させようかな?」と考えやすくなるわけです。

これは、サイト名についても同様です。サイトを上位表示させたいなら、サイト名にキーワードを含めるべきです。

「名は体を表す」、なにに関連するサイトなのか?をクローラーに明確に伝えるキーワードを含めましょう。

被リンクの質が上がる

クローラーは「インターネット上にあるリンクからリンクを移動することによって自動的にウェブサイトを検出している」とお話しました。

例えば、あなたのサイトの記事を読んだAさんが、Aさんが運営するサイト内に「この記事が参考になります」などと、あなたのサイトへのリンクを貼ってくれたとします(これを「被リンク」と言います)。

すると、クローラーはAさんのサイトから、あなたのサイトにも移動するようになり、情報が収集されやすくなります。

また、Aさんのサイトから、あなたのサイトに移動する際に、「あなたのサイトへのリンクを貼ったAさんのサイトの質」と「どのようなテキストでリンクされているか」も参考(指標)にしていると言われています。

つまり、こういうことです。

- 被リンクは多い方がよい(大量のサイトにリンクを貼るスパム行為は悪影響)

- 被リンクのしているサイトの質は高い方がよい

- 被リンクのテキストにキーワードが含まれていた方がよい

サイト名に関係があるのは「3」ですね。被リンクは、「記事のタイトル」か「サイトの名前」のテキストリンクでされることが主だからです。

よって、記事タイトルにもサイト名にも、なにに関連するサイトなのか?を明確に伝えるキーワードを含めましょう。

UXOが変わる

UXOとは、ユーザー体験最適化(User Experience Optimization)のことです。

あなたのサイトを閲覧した人の体験や印象をよりよいものにするために、デザイン、導線、商品の質、対応の質などを意識した取り組みです。

SEOは「検索エンジン(クローラー)」に対する考え方でしたが、UXOは「検索者」に対する考え方です。

検索結果でクリック率が上がる

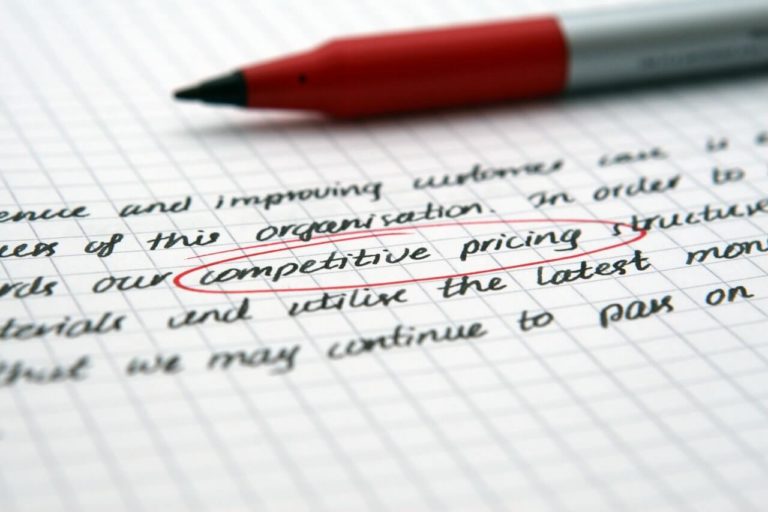

下図は、Google検索で「労働時間」と検索した際に表示された、「残業代バンク」の情報です。

サイトの名前:残業代バンク

このように、検索結果にはサイト名まで表示されます。

※設定や、記事のタイトルの文字数による。

ではこれが、労働時間(残業時間)の定義を知っておこう | 残業代バンク ではなく、次のようなものであったらどうでしょう?

- 労働時間(残業時間)の定義を知っておこう | prolongation

- 労働時間(残業時間)の定義を知っておこう | ヒマワリ畑

- 労働時間(残業時間)の定義を知っておこう | 俺のサイト

一概には言い切れませんが、サイト名によってクリック率が変わるであろうことは容易に想像できます。

「残業代バンク」は残業代専門のサイトかな?という印象を与えますが、「prolongation」は意味がわかりませんし、「ヒマワリ畑」や「俺のサイト」は趣味ブログの1記事に過ぎない印象を与えかねません。

SNSでクリック率が上がる

前記は検索結果における例でしたが、これはSNS(FacebookやTwitterなど)でも同様です。

本気で悩んでいる人が閲覧したいのは専門的なサイトですから、専門的な印象を与えられるサイト名にしましょう。

1-3.モチベーションが変わる

最後は、お客や検索エンジンに対してではなく、あなたに対しての重要性です。

私は「残業代バンク」というサイト名が気に入っていました。

いまお読みいただいているサイトの「HERO Biz」というサイト名も気に入っています(商品の内容はイメージしにくいですが、いずれマッチングビジネス以外の英雄型ビジネスの解説もするため仕方ありません)。

これが、「prolongation」や「ヒマワリ畑」や「俺のサイト」だったらと思うと、ゾッとします。

サイトイメージとか、商品の内容をイメージしやすいか?とか、SEOとかUXOとか、そういう話ではありません。私がそれを気に入り、愛着が持てたかどうか?という話です。

「残業代バンク」はおおよそ7年間運営しましたが、サイト名を変更したいと思ったことはただの1度もありません。

「面白い名前だよね」、「1度聞いたら忘れられないよね」、「なんでこんな変な名前にしたの?」、そう言われる度に「よし!」と心の中でガッツポーズをしていました。

ですが、前記の改名した商品事例を思い出してください。「通勤快足」「鼻セレブ」「お~いお茶」「BOSS」、どれもちょっと変わった名前ですよね。常識を少し破るくらいなら問題ありません。

いずれにしても、あなたが気に入るサイト名、愛着を持てるサイト名にしましょう。

正に、自分の子供の名前を考える心境です。

1-4.集客できるサイト名を決める9つのポイント(まとめ)

本項のまとめとして、サイト名を決める際のポイントをまとめておきます。

次項から具体的なサイト名を考えていきますが、これら9つのポイントを常に意識してください。

- インパクトが強いか?記憶に残るか?

- 商品の内容をイメージしやすいか?

- 興味が湧くか?利用したいと思うか?

- 他のジャンルや商品をイメージさせてしまう言葉をつかっていないか?

- 読みにくい言葉や一般的ではない言葉をつかっていないか?

- 誤解を与えてしまう(虚偽と捉えられてしまう)ような言葉をつかっていないか?

- 商品に関連するキーワードを含んでいるか?

- 専門的な印象を与えるか?

- あなたが気に入っているか?愛着が持てるか?

2.サイト名のアイデアの出し方

いくつかの方法がありますので、順番に例示していきます。

これらの方法を用いて、まずは多くのアイデアを出しましょう。

2-1.単語を合体させる

単語をそのまま合体させる方法です。

サイト名にキーワードを含めることもでき、また、比較的簡単にたくさんのアイデアを出すことができるでしょう。

- YouTube(ユーチューブ)

You(あなた) + Tube(テレビ・ブラウン管) - Facebook(フェイスブック)

Face(顔) + Book(本・一覧)

※原型は、ハッキングした女子学生の身分証明写真をインターネット上に公開し、それらの顔を比べて勝ち抜き投票させる「Facemash」というゲーム。その後「Facebook」が誕生した。 - chatwork(チャットワーク)

Chat(チャット) + Work(仕事) - CrowdWorks(クラウドワークス)

Crowd(群衆) + Works(仕事) - 残業代バンク(残業代バンク)

残業代 + Bank(銀行) - HEOR Biz(ヒーロービズ)

HERO(英雄) + Biz(ビジネス)

2-2.単語を合体させて造語する

単語を合体し、部分的に変形させたりして造語する方法です。

変形のさせ方によってはキーワードを含めることができません。また、唯一無二のサイト名を生み出せる可能性が高い反面、難易度も高いと言えます。

- Microsoft(マイクロソフト)

MicroComputer(マイクロコンピューター) + SoftWare(ソフトウェア) - Wikipedia(ウィキペディア)

Wiki(ブラウザ上でウェブページを編集することができるシステム) + Encyclopedia(百科事典) - mixi(ミクシィ)

Mix(交流) + i(人) - Skype(スカイプ)

Sky(空) + Peer-to-Peer(対等の者同士が通信をする通信方式)

※当初は「Skyper(スカイパー)」とする予定だったが、ドメインがすでに取得されていたため「Skype」となった。 - SoftBank(ソフトバンク)

SoftWare(ソフトウェア) + Bank(銀行) - GROUPON(グルーポン)

Group(グループ) + Coupon(クーポン) - Naver(ネイバー)

Navigate(航海する) + er(○○する人)

2-3.頭文字をとる

サイトの内容を表す一文などに含まれる言葉の頭文字をとる方法です。

キーワードを含めることができません。また、商品の内容をイメージすることもできません。

- NTT docomo(ドコモ)

「Do Communications Over The Mobile Network」

※諸説あり - Yahoo!(ヤフー)

「Yet Another Hierarchical Officious Oracle」

※諸説あり - KAYAC(面白法人カヤック)

創業者3人の頭文字「貝畑さん(Kaihata)、柳澤さん(Yanasawa)、久場さん(Cuba)」

2-4.個人的な思い入れから発想する

とにかく、愛着が持てるサイト名を考える方法です。

前記の「頭文字をとる」方法も同様ですが、コンテンツ(記事、商品、サービス、システムなど)によほどの自信があるか、テレビコマーシャルなどで宣伝できるほどの潤沢な資金がなければお奨めはできません。インパクトが強いだけで商品の内容をイメージしにくい名前はメディアに露出してこそ認知されるからです。

- Google(グーグル)

ドメインを登録したときに googol と google を間違えてしまい、そのまま「Google」になったとのこと。因みに googol は10の100乗のことで、膨大な情報の組織化が使命だという思い入れがあるそう。 - Amazon(アマゾン)

アルファベット順(日本で言う五十音順)で最初にくるように「A」で始まる名前にしたかったからや、世界最大の流域面積を誇るアマゾン川のように大きなシェアを得られるようにしたかったからなど諸説あり。 - Apple(アップル)

創業者のSteve Jobsさんが尊敬するThe Beatlesのレコード会社名がAppleだったからや、同氏がダイエット中にリンゴしか食べなかったからなど諸説あり。

3.サイト名のアイデアのチェック

3-1.9つのポイントを満たすか?

まずは、9つのポイントを満たすかどうかチェックしてください。

満たしていないものは脱落です。

- インパクトが強いか?記憶に残るか?

- 商品の内容をイメージしやすいか?

- 興味が湧くか?利用したいと思うか?

- 他のジャンルや商品をイメージさせてしまう言葉をつかっていないか?

- 読みにくい言葉や一般的ではない言葉をつかっていないか?

- 誤解を与えてしまう(虚偽と捉えられてしまう)ような言葉をつかっていないか?

- 商品に関連するキーワードを含んでいるか?

- 専門的な印象を与えるか?

- あなたが気に入っているか?愛着が持てるか?

3-2.長すぎないか?

数年前までは、次のような長いサイト名も多く見られました。

- 東京で残業代を回収したい人のための社会保険労務士紹介サイト

- 完全成功報酬型の専門家が見つかる!残業代請求を無料で依頼できる士業一覧

- 依頼先が見つからない?弁護士に断られた人のための残業代請求サポートセンター

「被リンクにはキーワードを含めるべき」というお話をしましたが、「できるだけ多くのキーワードを詰め込むべき」という意味ではありません。

確かに「被リンクの数」や「記事や被リンクに含まれるキーワードの数」は多ければ多い方がよいとされていた時代もありました。

しかし、これはもう過去の手法です。いま、これをすれば、効果がないどころか、スパム行為として検索エンジンからペナルティを受け、上位表示されなくなってしまう可能性すらあります(記事のタイトルに含めるキーワードも1つか、多くとも2つにしましょう)。

また、長いサイト名は、覚えてもらえません。

あなたにもこんな経験がありませんか?

「あれ?あのサイトをもう1回見たいんだけど、なんて名前だったかな?」。

……せっかく、もう1度検索し、訪問しようとしてくれている見込み客を逃してますよ。

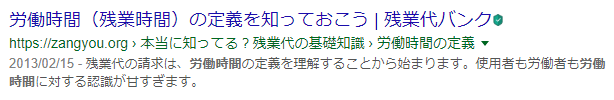

アピールしたい内容は、キャッチフレーズ(キャッチコピー、サブタイトル)として伝えましょう。

キャッチフレーズは、下図のようにサイト名の近く(上や下)に表示されるため、閲覧者にも視認されやすいです。

「残業代バンク」のキャッチフレーズは「あなたには労働基準法を超過したサービス残業・未払い残業代を請求する権利があります」です。「HERO Biz」のキャッチフレーズは「専門家になって競合のないビジネスを手に入れる」です。

自分で言うのもなんですが、興味を沸かせるキャッチフレーズではないでしょうか。

※起ち上げ当初は「あなたの経験を収益化する英雄型ビジネス」でしたが、イメージが伝わりにくいため変更しました。

これらの観点から、長いサイト名にはメリットがありません。サイト名はできるだけ短くしましょう。

3-3.同じ名前が使用されていないか?

同じ名前が使用されていないかどうかチェックしてください。

アイデア(サイト名)を検索し、他の誰かが使用していれば、つまり、検索結果に同じ名前が表示されてしまえば、そのアイデアは脱落です。

あなたは最速最短での成功を目指すのですから、検索エンジンに上位表示されなくなるような懸念材料をあえて抱え込むべきではありません。無駄な労力をつかってはいけません。

なお、「似た名前があったらどうするの?」というご質問をいただくことがあります。

例えば、私が運営(放置)している『パパセンス』というブログがあります。

開設当時、ブログ名を「パパセンス」にしようと検索してみたところ、「パナセンス」というサイト(名前)が検索結果に表示されました。「パナセンス」はパナソニックの公式直販サイトであり、「うわー、めっちゃ大手じゃん!」と悩んだわけです。

しかし、いまは「パパセンス」と検索すれば、私のブログに関する情報が上位表示されます。

もちろん、「パパセンス」と「パナセンス」は、(たった1文字であろうが)まったく別の言葉ですし、Googleがこれを混同するようなこともありません。そして、「パパセンス」と「パナセンス」はジャンルも商品も異なります。

つまり、同じジャンル(商品)でもない限りは、1文字でも異なれば懸念材料にはなりません。

脱落させなければならないのは、「まったく同じ名前が表示された場合」と、「同じジャンル(商品)で似た名前が表示された場合」です。

3-4.ドメインを取得できるか?

最後に、ドメインを取得できるかどうかチェックしてください。

ドメインとは、「○○.com」「○○.net」「○○.co.jp」のようなものを指し、いまお読みいただいている当サイト(当記事)で言えば、次の 部分がドメインです。

当サイト: https://hero-biz.com

当記事: https://hero-biz.com/website-name

ドメインは、インターネット上の住所のようなもので、同じものは存在しません。つまり、誰かがすでに取得していれば、あなたはそれを取得することはできません。

ドメインを取得できるか?

ドメインを取得できるかどうかチェックできるサイトはたくさんありますが、『ムームードメイン』が見やすいと思います。

トップレベルドメインはなににするか?

トップレベルドメインは「.com」が取得できれば最良ですが、「.net」「.org」でも問題ないでしょう。

※「.jp」でも問題ありませんが、取得費や更新料が高いので……。

※「.org」は、営利イメージの薄いマッチングビジネス(サイト)であればよいですが、通常のブログにはお奨めしません。なぜなら、もともとは非営利団体の使用を想定しているものだからです(営利目的のサイトが使用しても違和感があるだけで罰せられたりはしません)。

Googleは「トップレベルドメインによるSEOへの優劣はない」旨を公式発表していますので、極論すれば、なんでも構いません。事実、『gori.me(ドメインもgori.me)』さんのように、トップレベルドメインが「.me」でも月間500万PVを突破しているブログもありますから。

しかし、世間一般的なイメージを考慮して上記3つのうちのどれかが無難と言えます(強いこだわりがあれば別です)。

4.サイト名を決める(実況)

では、私も、これから実際に運営するマッチングビジネスの「サイト名」を決めていきます。

4-1.サイト名のアイデア出し

私のマッチングビジネスの対象は「住宅宿泊事業者 × 住宅宿泊管理業者」でした。

そして、ターゲットである「住宅宿泊事業者」のペルソナは次のとおりでした。

ペルソナシート

名前:江嵐 B作(えあらし びーさく)

年齢:45歳

家族構成:妻、長女(15歳/中学三年生)、長男(11歳/小学五年生)の4人家族

住所:東京都北区

職場:東京都新宿区

趣味:仕事、投資、ゴルフ、昔は乗り鉄だった

抱えている問題、悩み、ストレス:

- 3年前からAirbnb事業を行っているが、法条例の改訂によって「撤退しなければならないかも……」と不安。

- 撤退しなくても済む方法(仕組み)はなんとなく知っているが、自分にはその仕組みを作れない。

- Airbnb用の物件が東京と京都にあるが、京都の物件の管理(清掃など)にも悩んでいる。いまは外注している。

ほしいもの、得たい結果:

- Airbnb事業を、条例違反などせずに継続する方法があるかどうか?真実を知りたい!

- 継続できるのであれば、その仕組みを作りたい(手間がかかるのは嫌だ)!

- これを機に、管理(清掃)業者などをまとめて、窓口をひとつにしたい!

参考にしているサイト:

※割愛

このマッチング対象「住宅宿泊事業者 × 住宅宿泊管理業者」や、ターゲット「江嵐 B作」さんに相応しいサイト名のアイデアを出していきます。

私は「単語をそのまま合体させる方法」が効率的(効果的)であると考えているため、どうしても外せないキーワード「民泊」と「それっぽい言葉」を合体させていきます。

- 民泊バンク

- 民泊部

- 民泊パーク

- 民泊女子

- 民泊チャンネル

- 民泊白書

- 民泊ノート

- 民泊戦略

- 民泊辞典

- 民泊ガイド

- 民泊プロ

- 民泊マネージャー

- 民泊サイト

- 民泊ハック

- 民泊テック

- 東京民泊

- 京都民泊

- 民泊大学

- 民泊管理

- 民泊情報局

- 民泊マッチ

- 住宅宿泊ガイド

- 全国民泊サポート協会

- 住宅宿泊管理業者センター

- 民泊ホワイト ※グレーではない運営をしてもらいたいという趣旨

- 合法民泊

- 民泊の窓口

- 民泊ナビ

- 民泊アカデミー

- 民泊 Biz

4-2.サイト名のアイデアのチェック

9つのポイントを満たすものを絞り込んでいきます。

- インパクトが強いか?記憶に残るか?

- 商品の内容をイメージしやすいか?

- 興味が湧くか?利用したいと思うか?

- 他のジャンルや商品をイメージさせてしまう言葉をつかっていないか?

- 読みにくい言葉や一般的ではない言葉をつかっていないか?

- 誤解を与えてしまう(虚偽と捉えられてしまう)ような言葉をつかっていないか?

- 商品に関連するキーワードを含んでいるか?

- 専門的な印象を与えるか?

- あなたが気に入っているか?愛着が持てるか?

それにしても、「民泊」というジャンルは、正に、血で血を洗うレッドオーシャンですね。ほとんどのアイデア(サイト名)が、なんらかの形で使用されています。

もっとも、「民泊」という大ジャンルの市場が大きくなればなるほど、「住宅宿泊管理業者の仲介」という私のユニーク・ジャンル(小ジャンル、ニッチ)の需要も高まるわけですが。

しかし、こうなってくると、「民泊」というビッグキーワードだけを用いたサイト名では不安ですね(SEOどうこうではなく、他サイトと混同され記憶に残らない)。

よって、「民泊運営」と「民泊管理」を用いたものも併記して検討していきます。

- 民泊バンク

- 民泊ノート

- 民泊辞典

- 民泊ハック

- 民泊テック

- 民泊管理

- 民泊情報局

- 民泊マッチ

- 民泊ホワイト

- 民泊運営バンク

- 民泊運営ノート

- 民泊運営辞典

- 民泊運営ハック

- 民泊運営テック

- 民泊運営管理

- 民泊運営情報局

- 民泊運営マッチ

- 民泊運営ホワイト

- 民泊管理バンク

- 民泊管理ノート

- 民泊管理辞典

- 民泊管理ハック

- 民泊管理テック

- 民泊管理管理 ※これは無い

- 民泊管理情報局

- 民泊管理マッチ

- 民泊管理ホワイト

……個人的には「民泊ハック」や「民泊管理ハック」の、「はく(はっく)」の音が繰り返すものが、耳にも残るようで気に入っていたのですが、周りの人に聞いてみたところとても不評だったため脱落です。(……そんなにダメですか?)

あとは好みの問題ですが、やはり「バンク」が落ち着くため、「民泊管理バンク」に決定しようかと思います。

※「民泊バンク」という名前のサイトがありましたが、2年近く更新されていないようなのでまったく同名でなければ問題ないと判断しました。

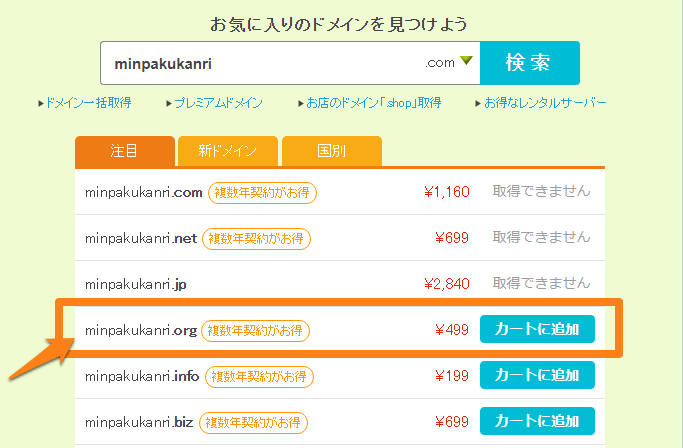

最後にドメインを取得できるか調べてみたところ、「minpakukanribank」はすべてのトップレベルドメインで取得可能でした。

……でも、少し長い気がしますせんか?URLを手打ちする機会は少なくなったとは言え、名刺に記載する場合や、リンクテキストとしてURLが表示される場合などを想像するやぼったいです。また、メールアドレスも「○○@minpakukanribank.com」のようになり、洗練されている印象がありません。

そこで、「minpakukanri」を調べてみたところ、「.org」が取得可能です。

※「bank」はもともと意味のない語調を整えるための飾りであるため。

というわけで、次のように決定しました。

サイト名民泊管理バンク

ドメインminpakukanri.org

5.編集後記

この編集後記を追記している現在は、記事を執筆した数か月後ですが、民泊管理バンクはマッチングサイトではなくなっています。

当初は「Airbnb事業を継続したい人 × 住宅宿泊管理業者」のマッチングサイトとして運営していました。

記事が少ない状態でもそれなりの問い合わせが入っていましたし、契約も獲得できていました。

しかし、気づいてしまったのです。

あれ?住宅宿泊管理業者ってほとんど実働してなくない?

この程度なら、自分が住宅宿泊管理業者になっちゃえばいいんじゃね?

民泊管理バンクのキャッシュポイントは「お客から提携業者(住宅宿泊管理業者)に委託料が支払われたら、その中から仲介料を支払ってもらう」でした。

つまり、自分が住宅宿泊管理業者になれば、仲介料と言わず、お客から支払われる委託料すべてを手にすることができるわけです。

もちろん、係る業務量とのバランスによりますが、仲介業者として提携業者(住宅宿泊管理業者)の業務を間近で見ている内に、ITを駆使した管理方法を構築すれば、実働する必要がほとんどないことに気づいてしまったというわけです。

マッチングビジネスのコンサルタントという立場からすると好ましくありませんが、ビジネスオーナーという立場からすると非常に好ましいです(苦笑)

よって、現在は、私のコンサルティングを受けていただいているクライアント様にお任せして、住宅宿泊管理業者として事業を行っています。

(現時点、月間利益6~7万円ほどですが、実働する必要がほとんどない継続収入源としては悪くないビジネスです)

このように、マッチングビジネスには、売り手(提携業者)のノウハウを盗むことができるという、仲介業だからこそのメリットもあります。

組み立てた骨子を基にマッチングビジネスを始めても、お客様の声や市場の変化によって修正が必要になることがほとんどです。まったくの見当違いであることもあるでしょう。

しかし、それでOKです。

とにかく始めてみて、間違いを修正しながら進めていく方法が成功への最短ルートだからです。組み立てる骨子は明確でなければなりませんが、完璧である必要はありません。